« Dans notre monde, il n’y a pas de politique ». Ces mots, prononcés le 1er août 2025, appartiennent à Paul « Triple H » Levesque, producteur exécutif, responsable du contenu et booker principal de la WWE, leader mondial de l’industrie. Il n’y a pourtant pas chose plus politique que la production de biens culturels destinés aux masses. Le catch, comme la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo, n’est pas qu’un divertissement. Accessible à des millions de spectateurs, il est un laboratoire social où l’imaginaire est forgé. En son sein se fabriquent, se fixent et se diffusent les représentations dominantes de la race, de l’étranger, du corps et du pouvoir. Entre les cordes du ring, la violence scriptée s’est établie comme un outil de propagande idéologique aussi puissant qu’efficace. Un rituel symbolique qui, loin de l’innocence déguisée du spectacle, participe à la perpétuation de l’ordre social dominant en mettant en scène représentations stéréotypées, grilles de lecture binaires, angoisses xénophobes et hiérarchies raciales.

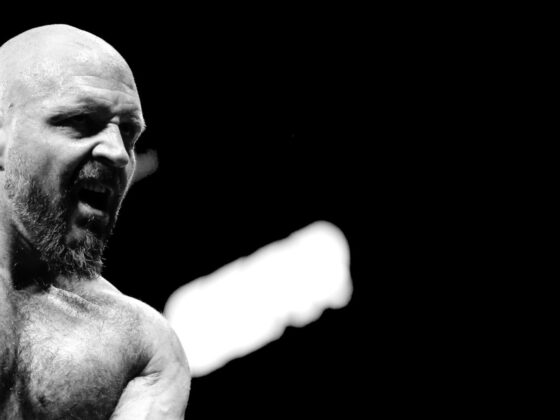

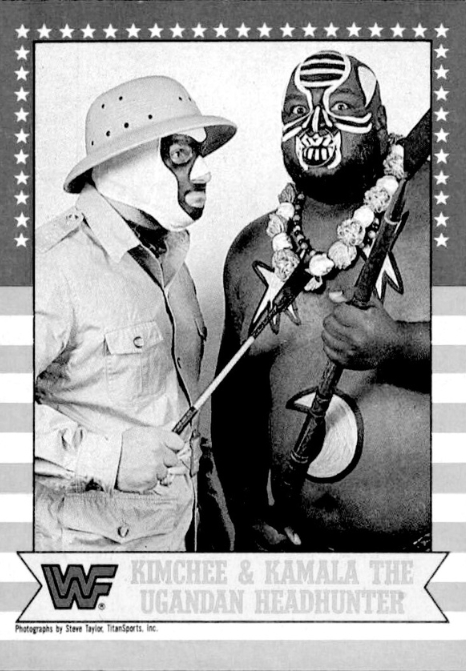

Dans la nuit londonienne, sous les éclats des projecteurs et le silence d’un public curieux, un géant émerge de l’ombre. Le pas est pressé, la silhouette massive. Un immense masque mettant en avant d’imposantes lèvres rouge écarlate couvre l’intégralité de son visage. Il n’est vêtu que d’une peau de léopard autour de ses hanches. Ses pieds nus frappent le sol au rythme d’instruments à percussions et de chœurs tribaux. On devine sur son corps des peintures aux contours rudimentaires. Une lune sur le ventre et deux étoiles sur la poitrine. Dans ses mains, une lance et un bouclier ovale en cuir. Cet attirail ne lui confère pourtant pas un aspect menaçant tant son caractère semble benêt. À ses côtés, un homme, masqué également, s’apparentant à un chasseur colonial. Il le dirige avec un martinet et le présente fièrement à la foule tout en tentant de calmer ses ardeurs.

Nous sommes un soir d’été 1992, dans l’arène la plus emblématique du Royaume-Uni, le Stade de Wembley. Sept ans plus tôt, il abritait le concert du siècle, Live Aid, rendu mythique par les performances de Queen, David Bowie ou encore Tina Turner. Mais ce soir-là, il est le théâtre de ce qui est, à l’époque, le plus grand show de catch jamais organisé sur le sol européen avec la venue de la WWE, vitrine de la discipline et super-puissance américaine du divertissement mondial. L’événement étant diffusé à travers les cinq continents, c’est devant une audience globale que se présente cet individu. Contrairement aux autres combattants, il n’est pas introduit en détails. Pas de ville natale. Pas de poids. Pas de taille. Une seule information est communiquée : il nous vient d’Afrique. C’est tout ce que l’on doit savoir. Son personnage, c’est l’Afrique. Il est l’Afrique. Il n’est qu’Afrique.

La démarche balourde et les grimaces grotesques sont essentielles au personnage qu’il interprète. Au message qu’il est censé transmettre. « Je me verrai bien dans le métro à Paris avec lui. Il me ferait de la place. Et par la grosseur, et par l’odeur ! », s’exclame Guy Hauray, commentateur francophone de l’époque sur Canal+. « Par l’odeur j’en doute pas ! », lui répond son pendant, Raymond Rougeau, pourtant habituellement fervent défenseur de la justice et de la morale. Eux aussi sont des caricatures. Leurs disputes incessantes font partie intégrante du produit. Mais sur ce point, ils sont exceptionnellement d’accord. Leur rôle est de planter le décor narratif : il est stupide, arriéré, puant, primitif. La figure du sauvage. À dresser. À civiliser. Exploitable. Donc exploité. Son nom, Kamala, résonne encore à ce jour tant il incarne un symbole. Celui d’une discipline structurellement raciste qui a fait du stéréotype une industrie.

Si Paul Levesque refuse catégoriquement de la voir sous un prisme politique, il la présente pourtant comme l’art de raconter des histoires. « We tell stories, that’s what we do », répète-t-il inlassablement. Ces histoires, il est toujours bon de rappeler qui les raconte. Et pourquoi. Car raconter des histoires, c’est participer à la construction d’une réalité collective. Le récit est à la fois miroir et moteur. Il est seul maître. Il décide de tout. Qui est héros, qui est ennemi, qui il faut craindre, qui est victime, qui mérite. Chaque personnage, chaque storyline, chaque levier narratif est un énoncé idéologique. Le storytelling n’est jamais neutre. Il impose des lectures préférentielles. Le public est invité à craindre l’envahisseur, à rire du sauvage, à admirer le héros blanc.

Dans son ouvrage « Orientalisme » (1978), Edward Said, universitaire palestino-américain, insiste sur le fait que l’Occident ne se définit pas par ce qu’il est, mais par ce qu’il n’est pas : l’Orient. Le reste. L’Autre. Un espace fantasmé, menaçant, barbare. Inférieur. Un « autre » lointain, essentialisé, animalisé, crée de toutes pièces pour affirmer la supériorité civilisationnelle d’un occident incarnant le bien, la norme, l’ordre, et, ainsi, justifier toutes sortes de violences et autres mécanismes d’exploitation en leurs noms.

Le catch a, de tous temps, donné vie à cette idée en entretenant un rapport viscéral à l’étranger. Un mélange de curiosité et de répulsion, d’exotisme et de xénophobie. Spectacle populaire né dans les foires du XIXe siècle, il a immédiatement transposé dans le ring ce face-à-face entre le « nous » et « l’autre ». Dès les années 1880, des promotions comme celle de Frank Gotch intègrent des lutteurs présentés comme primitifs, qu’ils soient Africains ou Amérindiens, pour attiser la curiosité des foules blanches. L’étranger envahit le ring, mais est renvoyé chez lui vaincu. Une récompense pour le spectateur. Dans cet univers, le bon se construit face au mauvais. Et s’il finit toujours par triompher, il est invariablement blanc, hétérosexuel, patriote. Les corps racisés (terme renvoyant au caractère socialement construit des différences et leur essentialisation), eux, ne sont que des frontières. Des obstacles narratifs à écraser pour que l’histoire se termine bien. À l’instar des freak shows ou des zoos humains, le divertissement prend alors la forme de la célébration de la suprématie de l’ordre dominant. Se divertir, c’est asseoir sa domination symbolique sur celui perçu comme autre : le Noir, le laid, le marginal, le difforme, le pauvre. Lors de l’Exposition universelle de 1904, Ota Benga, jeune Mbuti arraché à ses terres, partage une cage avec un orang-outan. Le public paye pour contempler cet homme, symbole d’un « entre-deux » entre l’homme et la bête. Il sera ensuite exposé au zoo de New York dans la maison des singes. En 1916, il met fin à ses jours. Les freak shows américains, popularisés par P.T. Barnum, capitalisent sur le même principe : le corps étranger comme spectacle. Un autre réduit à un simple corps. Sans voix. Sans histoire. La WWE n’a fait qu’industrialiser ce processus en se présentant comme un divertissement où l’altérité devient vecteur de curiosité, de peurs, de rires. Et de profits.

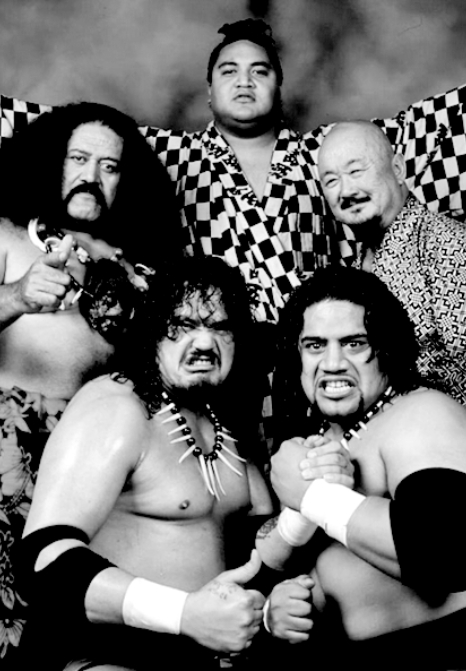

Le stéréotype racial y est loin d’être un dérapage occasionnel. C’est le carburant. Vince McMahon et Triple H ne se cachent pas de leur proximité avec Donald Trump et appliquent volontiers les mêmes méthodes : la propagande ne réside pas dans le mensonge brut mais dans la saturation. Dans son monde, la vérité importe peu. C’est la répétition qui ancre les idées. Et répétition, il y en a eu. L’histoire de la WWE, des années 70 à nos jours, regorge de ces « foreign heels », ces méchants venus d’ailleurs dont le seul rôle est de cristalliser les angoisses xénophobes du public avant d’inévitablement servir de faire-valoir aux héros américains. S’ils gagnent, c’est pour mieux être vaincus. Pour poser les bases de l’exploit futur. Réduits à leur ethnicité et éternels perdants de l’histoire, la nuance ne leur est pas offerte. La variété non plus. Lorsqu’Hulk Hogan vient à bout du Iron Sheik en étant le premier à se défaire du Camel Clutch, l’Amérique colmate la plaie de la crise des otages qui voyait cinquante-deux diplomates et civils américains retenus par des étudiants iraniens dans l’ambassade des États-Unis à Téhéran quelques années plus tôt. Lorsque l’équipe de Lex Luger triomphe des Foreign Fanatics ou lorsque John Cena parvient à mettre hors d’état de nuire Umaga et le Great Khali, le catch exploite un concept de « xénophobie cathartique », théorisé par Nick Trifone, spécialiste américain de la propagande médiatique. Majoritairement blanc et prolétaire, le public utilise cet espace d’expression libre comme exutoire pour deverser ses frustrations sur un bouc émissaire ethnique. Diriger sa colère sur l’étranger, c’est laisser en paix le puissant. Comme l’écrit Achille Mbembe, historien et politologue camerounais, dans « Critique de la raison nègre » (2013), le divertissement sert une hiérarchie en rendant la violence physique et symbolique acceptable. Elle est morale tant qu’elle cible l’« Autre ». Le catch la rend même jubilatoire. Souhaitée. Attendue. Quand Kamala se tapote le ventre, est trop bête pour comprendre des règles basiques ou dévore des poulets crus, le public ne s’en offusque pas. Il applaudit. Il s’en amuse, il rit, il se rassure.

Mais les stéréotypes sont mouvants. Ils se transforment avec les peurs sociales. Si la figure du bouc émissaire traverse les époques, sa forme change. Autrefois extérieure (URSS, Iran), la menace est perçue à d’autres endroits et se tourne progressivement vers l’intérieur. À l’heure du tout sécuritaire et pour justifier des modèles de contrôle, de surveillance et de répression toujours plus libertaires, les idéologies identitaires s’attaquent non plus à l’étranger lointain mais aux populations issues de l’immigration présentes sur le sol national. Dorénavant, le danger réside dans la proximité. Aux États-Unis, les représentations racistes de la population noire évoluent. L’État racial post-colonial remplace le primitif par le délinquant. Le stéréotype n’est plus l’exotisme mais l’urbanité criminelle. L’inconnu n’est plus la jungle profonde mais le ghetto. Les banlieues. La WWE ne se fait pas prier. Le pont entre Kamala et Cryme Tyme est tout trouvé.

Exit les peaux de léopard et autres peintures tribales, place aux chaînes en or et aux pantalons baggy. Cette fois-ci, l’angle d’attaque est différent. La parodie est annoncée. En 2006, lorsque le duo afro-américain débute à la télévision, son arrivée est précédée d’un message : « À des fins comiques et pour divertir, Cryme Tyme parodiera des stéréotypes raciaux ». Tant d’honnêteté ne rend pas pour autant la chose tolérable. Ces stéréotypes raciaux revendiqués -et donc confortés- conduiront les deux personnages à voler effets personnels, bijoux et ordinateurs dans les coulisses pour les revendre au public. Le tout avec le sourire. Le légendaire mantra d’Eddie Guerrero « I lie, I cheat, I steal » répond aux mêmes critères. Rendus sympathiques à des fins marketing et commerciales, le point commun reste flagrant : que les protagonistes soient heels ou face, la race dicte le rôle.

Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, le mot « race » est ici utilisé au sens sociologique du terme. Comme l’explique la sociologue franco-tunisienne Sarah Mazouz, « la race n’existe nullement au sens biologique et naturel que le raciste lui attribue. Mais elle existe bel et bien socialement, comme régime de pouvoir ». Depuis une cinquantaine d’années, intellectuels et chercheurs mobilisent le mot “race” comme un rapport social, non plus comme une hiérarchie biologique entre les êtres humains. Les races n’existent pas. La race, comme moyen de penser les fondements du racisme structurel, oui.

Dans racisme structurel, il y a structure. Cette structure, elle se construit. Au fil des siècles. Par différents biais. Pour rester dans le domaine du divertissement, le parallèle entre le catch et l’univers des comics américains est intéressant tant ils partagent une même matrice. Un parallèle d’autant plus éclairant que les deux industries émergent au même moment, dans les années 1930, accompagnant le déploiement de l’imaginaire impérial américain. En 1942, avec l’entrée en guerre des Etats-Unis, la couverture du Superman #17 dessine Superman s’en prenant à Adolf Hitler et Hirohito. Cette année-là, le plus grand acheteur de comics n’est autre que l’armée américaine. Captain America est utilisé sur des affiches de recrutements. Il est la personnification de la Nation, de ses valeurs, et combat pour la liberté, comme le feront Hulk Hogan ou John Cena des décennies plus tard. En cette période, la peur de l’espionnage et de l’infiltration est omniprésente et façonne les consciences. Les comics exploitent ces angoisses et présentent les japonais comme des êtres fourbes, lâches, attaquant par derrière. Leurs traits sont caricaturés. Diabolisés. Leurs rictus sont carnassiers. Ils sont assoiffés de sang et dessinés avec des dents de vampires et des ongles griffus. Pour les décrire, rien d’autre que le vocabulaire du nuisible. Leur singularité leur est renié. Leur humanité aussi. Ils ne sont que des hordes. Animales. Guerrières. Là encore, un moyen de conditionner les esprits aux futures violences infligées, elles, dans notre réalité.

Si les années 1960 et 1970 ont pu marquer une rupture apparente avec l’émergence dans les deux domaines de héros Noirs comme Bobo Brazil, Rocky Johnson, Luke Cage ou Black Panther, le stéréotype, bien que positivé, demeure. Luke Cage est le surhomme du Bronx, ancien détenu devenu justicier. Rocky Johnson brille par sa joie performative, sa bonne humeur constante et sa personnalité construite autour de son « rythme naturel » et de ses pas de danse. Black Panther, lui, est roi, mais uniquement dans une utopie africaine hors du monde blanc. Hors du monde réel. Le Noir peut lui aussi être un héros, à certaines conditions. À condition de ne pas troubler l’ordre existant. De rester à sa place. En périphérie.

Après une fin de 20ème siècle marquée par l’essor d’une WWE n’hésitant jamais à recycler des représentations coloniales pour en faire des gimmicks, des résistances émergent depuis une dizaine d’années. La société change, le public aussi. Le système se plie à la demande et flaire le filon du progressisme. Digérer la contestation pour mieux la neutraliser. Des améliorations forcées, peu sincères, loin de présenter entière satisfaction. Une émancipation de façade largement manipulée par un capitalisme spectaculaire qui monétise l’inclusion. La diversité vendue en kit prêt à consommer ne remplace pas la déconstruction profonde, mais elle permet de l’éviter. Si des personnages aussi outranciers que celui de Kamala ne peuvent plus voir le jour, l’imaginaire sculpté par des décennies de représentations racistes latentes persiste. Il imprègne les gestes, les regards, les silences, les absences. On le retrouve de manière plus insidieuse dans les attitudes surjouées de Bianca Belair, l’accent imaginaire d’Oba Femi, la question de la représentation timide en PPV ou les associations récurrentes par origines ethniques.

Pour s’en défendre, la WWE, comme toute structure participant à la perpétuation du système dominant, utilise une arme rhétorique implacable : la colorblindness, parfois appelée daltonisme racial. Lorsqu’un journaliste pose la question, Triple H sort la carte magique : « On choisit les meilleurs, on ne voit pas les couleurs ». Pas de politique, et pas de couleurs, non plus. Invisibiliser, pour ne pas avoir à justifier. Effacer pour mieux reconduire. Si la race n’existe pas, alors le racisme disparait. S’il disparaît, il ne peut être ni pointé du doigt, ni combattu. En niant la race comme facteur, on naturalise les inégalités. Pas de Noirs en PPV ? C’est parce qu’ils ne sont pas assez bons. À l’échelle de la société, le mérite individuel devient un voile masquant tous les biais raciaux. Les personnes racisées sont de ce fait invitées à surperformer. Travailler deux fois plus pour accéder aux mêmes opportunités. Et lorsqu’ils y accèdent, leur réussite fait immédiatement office d’alibi. Les victoires de Ron Simmons, Kofi Kingston, Jacqueline, Booker T, Big E ou Naomi deviennent des preuves d’égalité. Des méthodes qui transforment le racisme en fantôme et rendent impossible le débat, la remise en question et la progression réelle. Pire encore, le nommer, c’est « voir la race partout » et être soi-même accusé de racisme. Une inversion des valeurs qu’il est important, collectivement, de ne pas laisser passer. Car dans l’histoire problématique du catch américain, le public a une part conséquente de responsabilité. À nous, spectateurs, de veiller. De voir ce qu’on nous présente comme invisible. À nous d’admettre. De discerner, de décoder, de questionner. De refuser. De réclamer. Pour que, dans un monde fait de costumes, la race n’en soit plus jamais un.

Texte : Le Dernier Rang

Crédit photos : WWE