Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, trois lettres sèment la terreur à travers les États-Unis : ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agence fédérale de contrôle de l’immigration. Début 2026, c’était au tour des rues de Minneapolis d’être ciblées par cette police des frontières militarisée aux ordres directs du Président. Le 7 janvier, Renee Nicole Good y était abattue au volant de son véhicule. Un meurtre d’État aux yeux du monde, devenu symbole d’une politique américaine qui, sous couvert de lutte contre l’immigration illégale, s’efforce de criminaliser toute forme d’opposition. Face à cette escalade autoritaire, d’innombrables voix s’élèvent. Parmi elles, celle de Brody King, catcheur professionnel, enfant de la scène hardcore de Los Angeles et auteur/interprète du groupe God’s Hate au sein duquel il dénonce inlassablement violences policières et racisme institutionnel. Un militantisme chevillé au corps qu’il porte jusque dans le ring, non sans résistance…

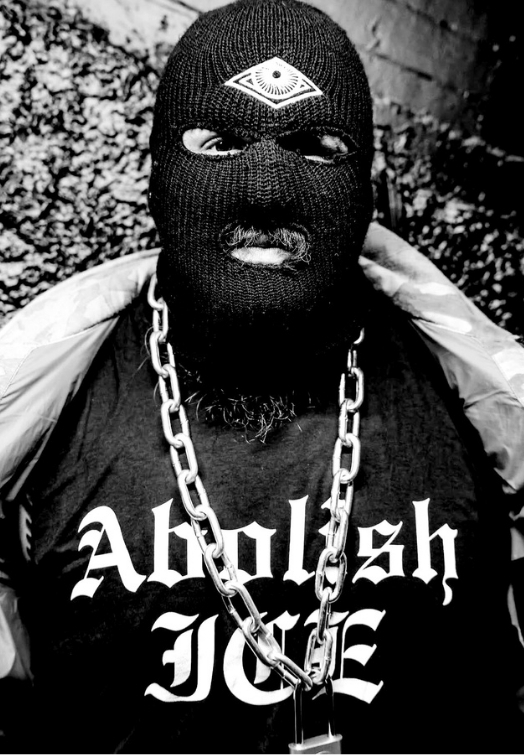

Abolish ICE. Le monde du catch se souvient de ces deux mots. Le 18 juin 2025, alors qu’une vague d’opérations de déportation massives submerge la ville de Los Angeles, Brody King fait son entrée dans l’Arena Mexico vêtu d’un t-shirt noir portant cette inscription. Immédiatement, le catch n’est plus le sujet. C’est la réalité qui le devient. Brody King passe d’un personnage à une personne. Une personne avec ses valeurs, ses convictions et ses sensibilités. Et quand beaucoup se contentent d’exprimer un rejet à travers les slogans« Fuck ICE » ou encore « ICE out », le colosse, lui, dépasse la simple critique et présente une véritable proposition politique : l’abolition. Les images font le tour des médias, de TMZ à Fox News en passant par MSNBC et le Daily Mail. Un acte de défiance qui va le propulser au cœur du débat public américain. Pour beaucoup, il devient un allié précieux. Le visage d’une rébellion. D’une Amérique qui s’oppose à la violence de ses institutions. Pour d’autres, il est une nuisance dans un espace sensé ne pas en contenir. Qu’il nous laisse tranquille avec son activisme. Qu’il ne vienne pas saccager notre précieux échappatoire. L’éternelle rengaine conservatrice refait surface : le divertissement, l’art ou encore le sport devraient rester apolitique. Autrement dit, silencieux. Inoffensifs. Un débat qui n’a fondamentalement pas lieu d’être puisqu’ils sont par essence politiques.

« Shut up and dribble » répondait la journaliste de Fox News Laura Ingraham à LeBron James et Kevin Durant lorsque ceux-ci s’exprimaient contre l’élection de Donald Trump en 2018. « De formidables joueurs de basket », ajoutait-elle, comme pour les rappeler à leur rôle. Un rôle évidemment unique. Taisez-vous et continuez de nous divertir, en somme. Restez à votre place. Cette injonction au silence est une stratégie. Une façon d’exclure de nombreux corps du politique. L’idée selon laquelle le divertissement et ces artisans existeraient dans une bulle possiblement déconnectée du monde, loin des rapports sociaux et des inégalités structurelles relève de l’illusion. Du mythe. Un mythe utile, argument numéro un du pouvoir lorsqu’il est remis en question. Quand les corps qu’il exploite, les corps qu’il opprime, mais aussi les corps solidaires de ces oppressions, prennent la parole dans les espaces où ils évoluent, le système tremble et a tout intérêt à ce que ces corps se taisent. Que les mots ne soient pas prononcés. Que la contestation soit tue. Que le spectacle continue et qu’il ne reste surtout que ça : un spectacle. Un spectacle avec ses fonctions bien politiques, elles.

Le catch, comme le rappelle Roland Barthes dans « Mythologies » (1957), est un théâtre total où le corps parle autant que les mots. Il est une fabrique de récits. Brody King, en rendant visible ce message à une échelle mondiale, fabrique le sien. Mais, ce faisant, il ne rend pas la discipline plus politique qu’elle ne l’était déjà. Il la traite simplement telle qu’elle est : un espace social. Et donc, un espace à enjeux. Stuart Hall, sociologue jamaïcain, évoque dans ses cultural studies l’idée que toutes les formes culturelles sont par définition traversées par des luttes hégémoniques. Dans ce contexte, rien n’est jamais totalement neutre. Et si la neutralité est une prise de position, la volonté de la maintenir en est une encore plus appuyée. Dans l’écrasante majorité des cas, elle reflète d’ailleurs plutôt un désaccord avec le message porté initialement. C’est quand il dérange qu’on lui reproche de ne pas être dit au bon endroit. Vouloir dépolitiser des espaces, c’est défendre le statu quo. Favoriser l’existant. Favoriser le système en place.

Brody King consacre son existence entière à la lutte contre ce système.

Né en 1987 dans le quartier de Van Nuys dans la banlieue de Los Angeles, il est le pur produit de son environnement. Bercé par une scène hardcore ayant éclos au début des années 80, à la croisée des chemins entre le metal et le punk, il se construit avec des textes en opposition farouche à toute forme de conformité et d’autorité. Anti-fasciste et anti-raciste jusqu’à la moelle, ce courant musical hurle depuis le premier jour sa haine des puissants. Et Brody King hurle avec lui. Dans ce milieu, la politisation est une évidence. À Los Angeles, pour les populations marginalisées dont il fait partie, l’évidence devient même nécessité. Dans ses textes, il prône l’émancipation et la justice. À tout prix. La violence y est présentée comme une solution. Comme une réponse. Une réponse physique aux violences structurelles. Comme un présage de son engagement futur, l’année de sa naissance est marquée par l’opération Hammer, une série de près de 1 500 arrestations aussi arbitraires que brutales au sein des communautés hispaniques et afro-américaines, sans suites judiciaires pour la grande majorité, qui fera plus de 70 morts dans la Cité des Anges. Le caractère raciste de ces interventions est largement pointé du doigt mais les accusations sont démenties, minimisées et, souvent, inversées, faute de preuves. Los Angeles se transforme en volcan. Les tensions sociales ne cesseront de s’intensifier jusqu’à l’irruption du 3 mars 1991 et la diffusion d’une vidéo montrant un passage à tabac policier sur la personne d’un jeune automobiliste en état d’ivresse : Rodney King.

Pour la première fois, un acte de violence policière est documenté. Diffusé à la télévision. Incontestable. Vu. Et donc, pour une fois, cru. C’est le choc. La fin d’une forme de déni. Un rééquilibrage. L’image existe enfin et, avec elle, la preuve. Le pays ne peut plus détourner le regard. Il ne peut que constater. Un an plus tard, lorsque les quatre policiers mis en cause sont acquittés par la justice américaine, le choc laisse place à la colère. Une colère viscérale. Légitime. Débutent alors les célèbres émeutes de Los Angeles. 6 jours de soulèvement, plus de 50 morts, 2 300 blessé·es, 11 000 arrestations et des images gravées dans la mémoire de tout une nation. Un tournant majeur. La ville s’établit comme un foyer de résistance. Le berceau d’une contre-culture. D’une lutte acharnée contre la répression. Pour la liberté. Quatre années après le légendaire « Fuck Tha Police » du groupe N.W.A, le sujet devient national. Acculée, la Police se retrouve dans l’obligation de mettre en place de nombreuses mesures : démission forcée de son chef, renforcement des enquêtes internes, suivi des officiers considérés « à risque », diversification ethnique de la profession, formations accrues. Des mesures cosmétiques qui ne changeront rien au fond du problème. La violence systémique, révélatrice d’une démocratie malade, continue de s’abattre sur les populations noires et hispaniques.

C’est à cette époque que les thèses abolitionnistes font leur apparition dans diverses disciplines. Le droit, la criminologie, la sociologie ou encore l’anthropologie questionnent le rôle, la place et l’efficacité de l’institution policière. Elles se basent sur un constat simple, expliqué par Gwenola Ricordeau, professeure en justice criminelle à la California State University : « au regard de l’analyse que l’on peut faire de la fonction de la police dans un système capitaliste, raciste et patriarcal, aucune réforme ne peut avoir un véritable effet sur sa nature réelle, ni résoudre ses « dysfonctionnements » – qui relèvent en fait de son fonctionnement normal ». Selon ses dires, la fonction de la police n’est pas la protection de la population mais bien le maintien de l’ordre. Ou plutôt, le maintien d’un certain ordre. C’est là toute la nuance. Le nombre incalculable de faits de violences policières montre qu’il n’y a ni d’accidents, ni dérapages, ni bavures, mais bien un système, symbole d’une doctrine autoritaire des régimes confrontés à la colère de celles et ceux qu’ils oublient, excluent et rejettent, et qui y répondent par un usage excessif de la force.

ICE est un symptôme avancé de cette violence institutionnelle. Crée en 2003 dans le cadre du PATRIOT Act adopté après les attentats du 11 septembre 2001, l’agence a toujours agit à bas bruit, sous les ordres de Georges W. Bush puis de Barack Obama qui l’utilisera pour refuser l’accès au pays à plus de 2 millions d’étrangers et expulser plusieurs millions de personnes sans papiers connues de la justice. Dans les centres de détention, les témoignages accablants abondent : surpopulation extrême, violences sexuelles, négligences médicales, conditions sanitaires indignes. L’inhumanité américaine. Et si la violence étatique précédait largement Donald Trump, le 47ème Président contribue ardemment à la faire entrer dans une autre dimension avec 121 milliards de budget prévu pour ICE entre 2026 et 2029. Une somme colossale, doublée par rapport à son prédécesseur, pour un objectif clair : augmenter autant que possible effectifs, matériel, armes, munitions, centres de rétentions, et permettre ainsi l’adoption d’une politique migratoire infiniment plus agressive qu’elle ne l’était déjà. Campagnes publicitaires massives, recrutements ciblés, partenariats avec des influenceurs d’extrême droite et primes à l’embauche allant jusqu’à 50 000 dollars, le pied est fermement placé sur l’accélérateur. La question de la formation n’importe plus. Seul le nombre compte. L’important n’est plus de faire bien, juste de faire. L’ICE est devenue une police fédérale paramilitaire, s’apparentant à une milice privée, dotée de pouvoirs quasi illimités et opérant souvent en dehors de tout contrôle judiciaire réel. Sa mission principale a drastiquement évolué et semble dorénavant être de faire régner une terreur préventive dans les communautés hispaniques, noires et, plus largement, précarisées.

Le sociologue américain Nicholas De Genova, dans son ouvrage « Working the Boundaries » (2005), décrit le régime migratoire américain comme un « spectacle de l’illégalité ». Il laisse entrer ce qu’il faut de main-d’œuvre bon marché, il la surexploite, il la criminalise quand elle devient trop revendicative, et il organise sa chasse. Un propos inspiré des travaux d’Angela Davis, professeure de philosophie et écrivaine américaine, qui, dans ses multiples écrits analyse un fonctionnement dans lequel les institutions ne font pas uniquement respecter la loi mais participent activement à produire la catégorie de l’illégal pour justifier, asseoir et perpétuer un régime de contrôle et de surveillance. Un ennemi de l’intérieur indispensable. Mathieu Rigouste, docteur en sciences sociales, reprend lui aussi cette idée dans son ouvrage « La domination policière » (2012), la liant de surcroît à une variable économique et ce qu’il qualifie « d’industrie privée de la coercition ». Un marché mondial de la violence qui ferait de la paix sociale un danger pour l’économie. ICE se présente donc non pas comme une dérive mais comme le stade final d’un processus qui fabrique la violence pour servir aussi bien des narratifs que des intérêts. L’aboutissement d’un système.

Ces dernières années, la nouveauté n’est pas l’application de la violence en elle-même mais plutôt qui elle touche. Qui elle atteint. En France, avec la crise des gilets jaunes, le pays redécouvrait, abasourdi, un demi siècle après mai 68, la brutalité de l’État. Comme s’il avait oublié. Comme si la violence ne s’exerçait pas sur les quartiers populaires et ses habitant·es depuis des décennies. Mais, pour la première fois depuis longtemps, les coups frappaient d’autres corps. Dans d’autres lieux. Les États-Unis vivent actuellement la même chose. George Floyd, Breonna Taylor, Trayvon Martin, Eric Garner, Michael Brown, Walter Scott, Freddie Gray, Sandra Bland, Philando Castile, Botham Jean, Atiana Jefferson. Tous.tes victimes. Tous·tes noir·e·s. Tous·tes historiquement cibles. Avec le décès tragique de Renee Nicole Good, visible aux yeux du monde entier, l’administration Trump prouve qu’elle ne fait aucune différence entre migrants, criminels et dissidents. Il n’y a simplement que deux camps : le sien et tout le reste. Les propos du Vice-Président, J.D. Vance, le reflètent parfaitement. Renee Nicole Good est dépeinte comme une « terroriste domestique » dès lors qu’elle se dresse sur le chemin d’une opération répressive. En moins d’une minute, le narratif est crée. Les images n’y peuvent plus rien. La vérité non plus. Le statut de victime lui est interdit. Elle serait, comme toute force d’opposition, par définition coupable. Elle devient l’autre camp. La gauche hystérisée. Le danger. Une terroriste. À traiter comme telle. Sa mort est justifiée par une attitude présentée comme hostile et menaçante quand bien même les images prouvent le contraire. Les autres (5 lors d’interventions et 32 en détention en 2025), invisibles, n’ont même plus besoin de l’être.

C’est contre tout ça qu’on reprocherait à Brody King de lutter.

Car si Trump et son camp comptent sur la peur pour faire taire la population, Brody King, qui avait déjà récolté plus de 27 000 dollars en juillet 2025 en mettant en vente le t-shirt « Abolish ICE » au profit des familles touchées par les raids, ne se tait pas. Il fait un choix. Celui de dire que les convictions ne disparaissent pas lorsqu’on franchit un rideau. Que le combat contre l’oppression systémique ne s’arrête pas miraculeusement aux abords du ring. Il se mène aussi dans les interstices de la culture populaire. Il se gagne dans les stades, les concerts, les rues, les centres sociaux culturels, les musées, les théâtres, les salles de cinéma, les bibliothèques. Le 15 janvier, il annonce une collaboration avec Headlocked Comics et Daniel Warren Johnson pour une édition spéciale des Tales from the Road dont il fait la couverture. L’intégralité des recettes ira directement au MIRAC, Minnesota Immigrant Ressource Action Commitee, une organisation de défense des droits des personnes réfugiées et migrantes. Dans un monde où le pouvoir s’efforce d’étouffer les voix contraires et de confiner le politique à sa caste, Brody King nous rappelle que le catch n’est pas un refuge apolitique mais bien une tribune. Il n’est rien d’autre que ce qu’on décide d’en faire. Et si le silence est une complicité tacite, Brody King continuera à donner de la voix. Partout. Tout le temps.

No Kings, sauf peut-être Brody.

Texte : Le Dernier Rang

Crédits photos : AEW